Wer kennt ihn nicht, den GOD of HellFire...

The Crazy World of Arthur Brown

http://www.arthur-brown.com

...er ist wieder da, obwohl er nie weg war. Doch wo war er???

Letzter Beitrag der vorhergehenden Seite:

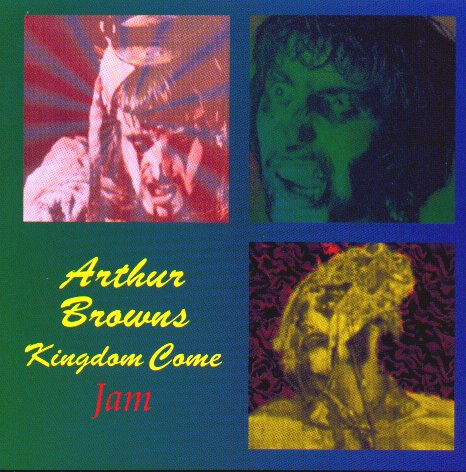

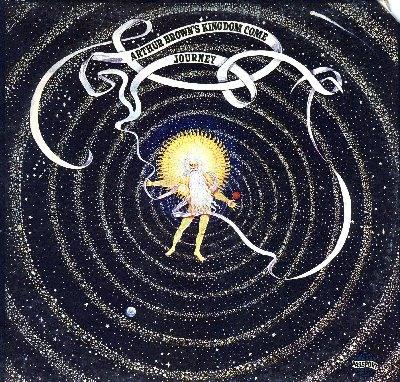

Kingdom Come 1970 – Jam (veröffentlicht: 1994)

von: Siggy Zielinski

Erinnert sich noch jemand an den schrägen, gerade noch chartskompatiblen, Song "Fire" von Crazy World of Arthur Brown Ende der 60er? Derselbe Mann, der damals durch seine außergewöhnliche, hysterische Stimme und seine Bühnenpräsentation auffiell, hat, nachdem ihn die Musiker (darunter Vincent Crane und Carl Palmer) wegen Untätigkeit verlassen hatten, Anfang der 70-er eine theatralische Progband Kingdom Come gegründet. Der Gesang des "Madman" (Selbsteinschätzung des Musikers) Arthur Brown, ist auf dem Debütwerk der Band gleich geblieben: Ungeheuer variabel, zwischen spitzen Schreien und schwülstig klingenden tiefen Lagen wechselnd. Unverändert ist auch Browns Vorliebe für bizarre Texte und Bühnenverkleidungen. Passend zum Song "Creation", der sich mit dämonischer Göttlichkeit beschäftigt, ließ sich Brown schon mal auf der Bühne kreuzigen. Nur symbolisch versteht sich. Bei so viel Theatralik kam die Musik aber keineswegs zu kurz.

Mainstreamig ausgerichtete Songthemen werden immer wieder durch proggige Orgel-Passagen und solche mit durchkomponierten Orgel/Gitarre-Dialogen unterbrochen. Die dunklen, zerbrechlichen Gesangsthemen mit leiser Orgelbegleitung verraten geistige und musikalische Verwandschaft mit Van der Graaf Generator. Die rhythmisch verspielten Fragmente scheinen wiederum einige Ähnlichkeit mit Captain Beefhearts Musik zu besitzen. Die psychedelischen, freakigen Studio-Spielereien weisen den Weg zu einigen beeindruckenden anarchistischen Momenten.

Für meine Begriffe ist "Galactic Zoo Dossier" eine der außergewöhnlichsten Platten des Jahres 1971.

von: Achim Breiling

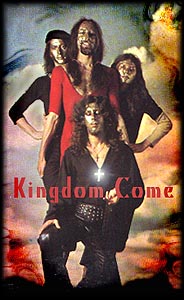

1969 gab es The Crazy World of Arthur Brown nicht mehr, Vincent Crane und Carl Palmer hatten sich verabschiedet, um mit Nick Graham Atomic Rooster aus der Taufe zu heben. Brown tat sich wieder mit dem ehemaligen Crazy-World-Schlagzeuger Drachen Theaker zusammen (der einige Monate zuvor auf Cranes Initiative für Palmer gehen musste) und startete das Projekt Puddletown Express, eine ziemlich freiformatigen Improvisationstruppe, die mit "Strangelands" auch ein Album eingespielt hat, welches erst 1988 posthum veröffentlicht wurde (allerdings unter dem Bandnamen Crazy World Of Arthur Brown).

Um das Jahr 1970 herum versuchte Brown dann eine neue, etwas geordnetere Band zusammenzustellen. Mit Hilfe von Dennis Taylor, der einst als Roadie für The Crazy World begonnen hatte, inzwischen aber zum Koordinator der Licht- und Bühnenshows der Brownschen Projekte aufgestiegen war, suchte Brown sich eine neue Band zusammen. Kingdom Come wuchs schließlich zum Sextett heran (plus Taylor), das neben Bass, Schlagzeug und E-Gitarre mit Julian Brown (kein Verwandter) und Michael Harris gleich zwei Tastendrücker beinhaltete.

1971 erschien mit "Galactic Zoo Dossier" das erste Album von Browns Projekt und das ist eine ziemlich bemerkenswerte Scheibe. Im Grunde macht Brown hier da weiter, wo er mit The Crazy World aufgehört hat. "Internal Messenger" klingt noch sehr nach dem protoprogressiven Orgelprog von The Crazy World: Wilde Hammond-Linien, druckvolles Getrommel, ein knurrender Bass und der exaltierte Gesang des Meisters. Im weiteren Verlauf des Albums bewegt sich die Musik aber immer mehr in klassisch progressive, teilweise auch in reichlich bizarre, psychedelisch-wirre, mitunter auch leicht experimentelle Gefilde. Eine wichtige Rolle spielt hier der originelle Einsatz des von Brown bedienten VCS3 Synthesizers, der - auch wenn die Orgel klar das dominierende Tasteninstrument ist - immer wieder zischend, fiepend und hupend durch das klangliche Geschehen wabert.

Ziemlich wirr geht es meist auf "Galactic Zoo Dossier" zu, lösen sich hier im 1-2-3-Minutentakt Themen und Ideen ab (auch innerhalb der längeren Nummern). Dazwischen finden sich aber immer wieder ruhigere, fast lyrische Inseln, wie z.B. das wunderschöne "Simple Man" oder das locker dahin gleitende "Trouble". Im Zentrum des Albums steht das dramatische "Sunrise", eine mächtige protoprogressive Ballade, in der Brown sein grandioses Organ bluesig-desperat in Szene setzt. Ansonsten wird hier ein sehr abwechslungsreiches Gemenge an erdig-komplexem angebluestem Gerocke, progressiven Tasteneinlagen, sakralem bis klassischem Georgel, leicht jazzigen Einlagen, druckvollen E-Gitarrenausflügen, psychedelisch-durchgeknallten Klangspielereien, expressiven Textdeklamationen, elektronischen Synthesizerseinschüben, allerlei Effekt- und Tonbandspielereien und freiformatigem Instrumetaldurcheinandern (die mitunter ganz schön schräg ausgefallen sind - man höre das wüste "Creation") geboten.

"Galactic Zoo Dossier" ist eine sehr spannende und farbige Scheibe einer heutzutage weitestgehend obskuren Band, deren Musik in jeder Beziehung - zumindest im Jahre 1971 - progressiv ausgefallen ist. Insbesondere die sehr variantenreichen Gesangseinlagen Browns sind absolut hörenswert und zeitlos. Das derzeit neueste CD-Reissue von Esoteric Recordings, brillant remastert von Paschal Byrne, bietet zudem drei Bonusnummern (Alternativversionen von Albummaterial) und ein sehr informatives Beiheft. Wer spinnerten Kram aus den frühen 70ern schätzt, der sollte dieses unterhaltsame Album nicht verpassen!

von: Siggy Zielinski

Die zweite Scheibe von "Kingdom come" ist ähnlich vielschichtig und abwechslungsreich wie "Galactic zoo dossier" ausgefallen. Mit dem Unterschied, dass Browns Gesang nicht mehr so dominant ist (er läßt ab und zu mal andere singen) und der Keyboarder sich diesmal mehr von Keith Emerson beeinflusst zeigt, als von Atomic Roosters Vincent Crane.

Das Vaudeville-artige "The Teacher" (das noch aus der "The Crazy World of Arthur Brown"-Zeit stammt) wird unvermittelt von Gentle Giant-änhlichen, keyboardorientierten Passagen von "A Scientific Experiment Featuring "Lower Colonic Irrigation" unterbrochen. Dieses Stück ist ein gutes Beispiel für die Bandbreite dieser Platte, bzw. dieser Band zu jener Zeit: proggige Orgelpassagen (ein Thema erinnert mich stark an gewisse Teile der "Thick as a brick"-Suite von Jethro Tull), die sich mit theatralischen Comedy-Gesängen, zappaesken Klangeffekten, Studiospielereien und Hörspielelementen abwecheln. Auf "The Whirlpool" kommen verstärkt psychedelisch-anarchistische Akzente zur Geltung. Am Anfang von "The Hymn" trägt Brown ein Gedicht zu dissonanten Pianoeinwürfen und leisem Mellotronhintergrund vor. Nach zahlreichen bruchstückhaften, oder hektischen Einfällen, beinhaltet "The Hymn" im weiteren Verlauf erst einmal progrockig orientierte, ausgespielte Songstrukturen mit diesmal zahmem Gesang von Arthur Brown und songdienlichen Gitarrenparts. Mit "Water" folgt ein entspannt...fließender Song. Gegen Ende tauchen unvermittelt Piano, Harmonium und Mellotron mit einem abrupt abgebrochenen (charakteristisch für diese Platte: man wünscht sich oft ein Thema etwas länger zu hören) Outro auf, das einer frühen Anthony Phillips-Platte entstammen könnte. Ähnlich wie "Water" ist der balladeske Song "Love is the spirit" ein krasses Gegenteil zu den dichten 15 ersten Minuten des Albums. Der theatralische Anfang von "City Melody" greifft textlich ein Thema auf, das sich scheinbar um einen hoffnungslos sturen Schiffskapitän (gespielt von Arthur Brown) dreht. Danach erklingt eine The Nice-meet-Atomic Rooster-Instrumentalpassage, die von seltsamen Stimmen und verstörenden Synthieklängen unterbrochen wird. Es folgen wirre Soundcollagen (man hört u.a. Kirchenglocken, diverse Stimmen, Alltagsgeräusche, sowie einen Chor, der kurz "God save the queen" anstimmt). Der auf einem Gitarrenriff basierender "Traffic Light Song" spart nicht mit witzigen Zitaten und erinnert mich mit seinen schrägen Gruppengesängen an Frank Zappa.

Die zweite Scheibe von Kingdom Come bleibt ein zu Unrecht unbekanntes Werk aus der Blütezeit des Prog, das hoffentlich durch die CD-Wiederveröffentlichung (2003 mit Bonus Tracks) einige neue Hörer finden wird.

von: Siggy Zielinski

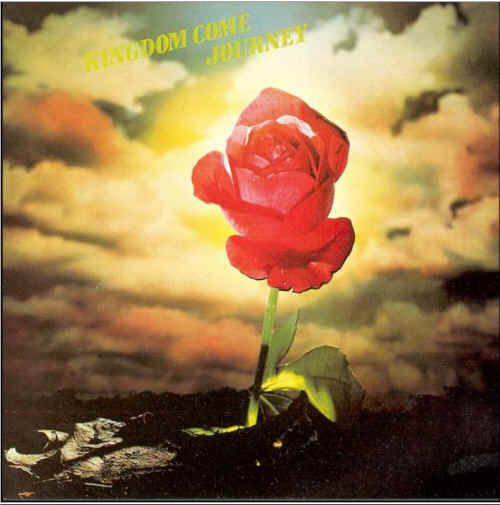

Man nehme eine billige Drummaschine, darüber eine der mächtigsten Stimmen des Rock, die sich hier allerdings mannschaftsdienlich im einfühlsamen Chorgesang übt, dazu stelle man sich noch suggestive Synthies vor, einen obsessiven Gitarrenton, das alles von einer Bassgitarre unterstützt...Das ergibt den melodisch gelungenen, ungeheuer atmosphärischen, elektronisch eingefärbten Opener "Time captives".

Aus irgendwelchem Grund hatte man nämlich auf "Journey", dem letzten Werk von Kingdom Come, auf einen "echten" Schlagzeuger verzichtet. Für eingefleischte Rockfans vielleicht schwer nachvollziehbar, scheint die Verwendung von einer Drummaschine erstaunlich gut zu der schwermütigen, keyboardorientierten Musik zu passen. Mit "Triangles" folgt dann ein dissonantes, möglicherweise leicht verstörendes Elektronik-Instrumental. "Gypsy" beginnt mit stimmunsgvollen Mellotron/Synthie-Passagen, zu denen sich passende Gitarrenarpeggios gesellen. Zum maschinellen Samba-Rhythmus und Mellotron mit Gitarren/Bass-Hintergrund erklingt die einmalige, aussdruckstarke Stimme von Arthur Brown, die (vorsicht, es folgt ein schlechter, aber hoffentlich hilfreicher Vergleich), in tiefen Lagen an Tom Jones, in hohen an Ian Gillan erinnern könnte.

Wo gibt es sonst Mellotron en masse, dazu summende Synthies, hektische Gitarre und ein primitives Schlagzeugimitat der (wahrscheinlich) ersten Generation, das alles - wie auf "Gypsy"- sich zu dramatischen Instrumentalpassagen zusammenfügend?

"Superficial Roadblocks" wird von psychedelisch-schrägem Gesang (diesmal ist es nicht Mr.Brown) getragen. Beeindruckend dabei die pathetischen, pastoralen Keyboardparts, die den Sprechgesang manchmal mit elektronischen Chören ergänzen. Ich wiederhole mich gerne: selten gehörte Klangkombinationen allenthalben. Paukenschläge am Anfang und zum Ausklang verleihen dem Stück einen bombastischen Touch. In dem kurzen "Conception" setzt Arthur Brown seine berühmten hysterischen Schreie ein. "Spirit of joy" klingt am ehesten nach einer spacigen Hippienummer, und wirkt damit nach einer Reihe origineller Stücke ziemlich unpassend. Die dank dem knackigen Bass und dem charismatischen Sänger beinahe groovende, gitarrenorientierte Rocknummer "Come alive" zeigt noch einmal, wie man einen echten Schlagzeuger erfolgreich durch eine Maschine ersetzen kann.

Für manche Ohren werden die Arrangements dieses Albums ab und zu knapp am Kitsch vorbeischrammen, wie zum Beispiel in den leicht schaukelnden, teilweise mit zappaesken Gesangseinlagen ausgestatteten letzten Minuten von "Come alive". Aber solche Grenzgänge sind es ja gerade, was ich besonders amüsant und anregend finde.

Die Bonustracks der meines Wissens höchstens zweiten CD-Neuauflage (diesmal von 2003) bringen nur leicht abgeänderte, meistens unausgereift wirkende Versionen einiger "Journey"-Tracks. Die zwei BBC-Tracks bieten zudem nur Bootleg-Qualität.

Ca. 1972 begann für Arthur Brown (ähnlich wie für Robert Fripp) ein durch die philosophischen Lehren von Bennett und Gurdjieff angeregter spiritueller Selbstfindungsprozess, der ihn schließlich dazu veranlasste, Kingdom Come zu verlassen, um u.a. einen ausgedehnten Meditationskurs und eine Indien-Reise zu absolvieren. Das führte nach drei ausgezeichneten Alben zum vorzeitigen Ende von Kingdom Come.

Gelesen? Ein Meisterwerk!von: Achim Breiling

Bentley Rhythm Ace, so war der Name des Schlagzeugers, der auf "Journey" zu hören ist. Seit den frühen 60er Jahren entwickelte die japanische Firma Ace Electronic Industries Inc. (oder Ace Tone - initiiert von Ikutaro Kakehashi, der später die Firma Roland gründen sollte) Rhythmusmaschinen, die ab 1967 unter dem Namen Rythm Ace vertrieben wurden, in Großbritannien als Bentley Rhythm Ace. Zudem wurden die Geräte von der Hammond Organ Company lizenziert, und teilweise in ihre Heimorgeln eingebaut (z.B. in die Piper-Serie). Die Rhythm-Ace-Geräte konnten eine Reihe von vorprogrammierten Rhythmen erzeugen, einfache Basisgetrommel und elaboriertere Tanzbegleitmuster (Rumba, Tango, Bossa Nova ... etc.). Zudem konnte man Tempo, Lautstärke und die Balance verändern.

Auch aus dem umfangreichen Beihefttext des derzeit neuesten CD-Reissues von Esoteric Recordings geht nicht hervor, warum genau man bei den Aufnahmen von "Journey" die Rhythm Ace einsetzte. Jedenfalls wurde das Album - so Brown im nämlichen Beihefttext - um die Drummachine herum konstruiert, was erstaunlicherweise sehr gut funktioniert hat und "Journey" zum ersten Album der Rockgeschichte gemacht hat, welches komplett mit einer Rhythmusmaschine eingespielt wurde.

Als Progger mit Hang zu Vintagesounds wird man ob des Schlagzeugersatzes aus der Dose erst einmal die Nase rümpfen. Doch muss man schnell eingestehen, dass "Journey" gerade durch den Einsatz des Rhythm Ace seinen eigenen Charakter erhält. Das Album bietet ein ausgesprochen originelles und überzeugendes Gemenge an elektronischen Sounds, klassischen Tastenklängen (Synthesizer, Orgel, Mellotron, Piano) und ausladenden E-Gitarrenexkursen, das für die frühen 70er Jahre ziemlich einzigartig dasteht. So homogen und dicht ist die Verbindung von Rockband und Elektronik selten gelungen. Dazu kommt, als Sahnehäubchen, der ausdrucksstarke, nicht minder einzigartige Gesang Browns.

Das Esoteric-CD-Reissue kommt übrigens als Doppelalbum, welche auf CD1 das remasterte, originale Album in all seiner Pracht beinhaltet und auf CD2 zwei Singletracks ("Spirit of joy"/"Slow rock" - teilweise wieder mit Schlagzeug), drei Alternativversionen von Albumtracks (darunter eine noch wirrere und elektronischere Ausgabe des grandiosen "Time Captives") und drei klanglich ziemlich unterdurchschnittliche, offenbar von irgendwem mit einem Kassettenrekorder vom Radio mitgeschnittene BBC-Sessionstücke der Band (die Originalaufnahmen sind wohl nicht mehr im Archiv der BBC vorhanden) bietet.

"Journey" ist ein wirklich tolles und durch und durch progressives Album, welches Psychedelisches, Spaciges, Elektronik und klassischen Prog auf äußerst gelungene und originelle Weise miteinander verbindet. Ein Meisterwerk!

OK, die bbs verlieren über Arthur*s solo Werke kein einziges Wort, also nicht progressive genug?Review by Dave Thompson [-]

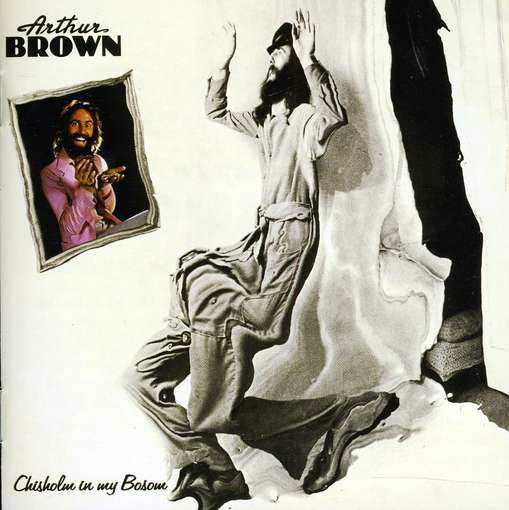

By the mid-1970s, Arthur Brown had spent some six years operating so far below the radar that many people who remembered his "Fire" chart-topper could easily be excused for thinking he'd vanished altogether. Of course, aficionados knew he'd been busy elsewhere, scouring the progressive underground with Journey and Kingdom Come, and fans of those projects were non-plussed indeed when Brown suddenly reappeared in the mainstream, turning up on the Saturday morning British TV pop program, Supersonic, to plug his latest single. Resplendent in gold wellies, Brown drew the Animals' "We Gotta Get Out of This Place" to new heights of dementia -- the single itself was ultimately a flop, but the performance was killer, and all ears were open for the album that followed, Dance. Unfortunately, they quickly closed back up again, as the LP was revealed not as the long-awaited second coming of the "God of Hell Fire", but as a lackluster mingling of, indeed, dancey rhythms and dirgey ditties, a dry, dull collection that swept every last iota of Brown's past reputation aside, in search of an elusive commercialism. Brown himself had promised beforehand that he intended what would today be considered a "World Music" album, absorbing dance rhythms from around the world, but that plan appears to have dissipated once he got into the studio, and only one further track demanded the listener's attention, as Brown linked with Toots and the Maytals for the tumultuous "Soul Garden." Elsewhere, however, there are few highlights and even fewer tracks you might return to later. Quite simply, alongside its equally ill-conceived follow-up, Chisholm in My Bosom, it is the sound of desperation grinding against redundancy.

Review by Joe Viglione [-]

The Lost Ears compiles almost 90 minutes of Arthur Brown's Kingdom Come from the years 1968-1972. There is nothing of the perverse majesty that his "Fire" single boasted, save Arthur Brown's personality sprinkled over these four sides. There are three unreleased tracks by Brown's Puddletown Express band and extensive liner notes from Chris Welch of Melody Maker, dated 1976. Those notes remind listeners that Alice Cooper cites Arthur as an influence, and the story of a night this band opened for Alice adds to the intrigue as the heavy progressive music plays. Andy McCulloch of Greenslade and Carl Palmer of Emerson, Lake & Palmer went through the revolving door of Arthur Brown's musical ministry, and his influence on those groups -- at least musically -- is documented here. "Love Is a Spirit" is an almost a cappella opening to side two, with just the keyboards creating an eerie church-like feel before the band kicks in and gets heavier, a thick dirge that is the rule, not the exception, and maybe a reason why this extraordinary artist never fully caught on. "The Experiment" is Deep Purple during their Tetragrammaton phase, and maybe Arthur Brown would have been better off following their lead and reinventing Joe South material. That Vanilla Fudge formula launched Deep Purple while Goodge Harris does his best Jon Lord, but the music remains somewhat inaccessible. Brown shifts somewhere between Sylvester & The Hot Band to some Frank Zappa-inspired nightmare. "Time Captives" is excellent science fiction rock, and one gets the feeling that, had the Crazy World of Arthur Brown, Kingdom Come, and Puddletown Express had a Shep Gordon managing or an Andy Warhol endorsing him, this controlled insanity would have reached a wider audience. The concise and succinct power of his 1968 smash is missing on The Lost Ears, and despite the excellent musicianship, this lengthy collection becomes an ordeal. The two and a half minutes of "Conception" have Arthur Brown howling like some whacked-out witch doctor, and it's entertaining, but you aren't going to play it three times in a row, and Dr. John the Night Tripper learned how to bring that persona full circle. The Lost Ears is an important document of an innovative figure, a Screamin' Jay Hawkins from a far distant future. Missing are hit singles, and Alice Cooper could have repaid the musical debt by helping Arthur Brown out with that. The Puddletown Express material sounds like Syd Barrett escaped from the asylum to make another record, and who's to say that's a bad thing?